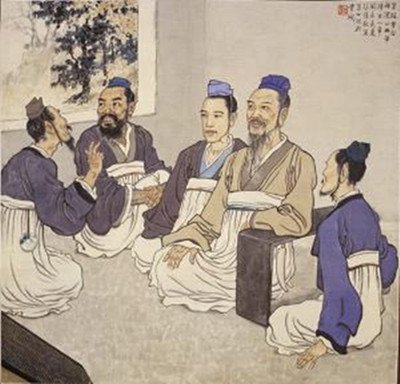

中国古代礼义文明——礼制课程:前往报名学习

讲授中国古代礼义文明的基本框架,使学生在了解中华传统礼义的过程中培养人文情怀,塑造优秀品格,关心社会民生,进而在日常生活中践行礼与义。

开设学校:清华大学;学科:文学文化、

讲授中国古代礼义文明的基本框架,使学生在了解中华传统礼义的过程中培养人文情怀,塑造优秀品格,关心社会民生,进而在日常生活中践行礼与义。

-第一节

--礼容(1)

-第二节

--礼容(2)

-第三节

--礼容(3)

-第四节

--礼容(4)

-第五节

--礼容(5)

-第六节

--礼容(6)

-第七节

--礼容(7)

-第八节

--礼容(8)

-第九节

--礼容(9)

-第十节

--礼容(10)

-第十一讲 礼容--课后作业

-第一节

--雅言(1)

-第二节

--雅言(2)

-第三节

--雅言(3)

-第四节

--雅言(4)

-第五节

--雅言(5)

-第六节

--雅言(6)

-第七节

--雅言(7)

-第八节

--雅言(8)

-第十二讲 雅言--课后作业

-第一节

--书信(1)

-第二节

--书信(2)

-第三节

--书信(3)

-第四节

--书信(4)

-第五节

--书信(5)

-第六节

--书信(6)

-第七节

--书信(7)

-第八节

--书信(8)

-第九节

--书信(9)

-第十节

--书信(10)

-第十三讲 书信--课后作业

-第一节

--弟子规(1)

-第二节

--弟子规(2)

-第三节

--弟子规(3)

-第四节

--弟子规(4)

-第五节

--弟子规(5)

-第六节

--弟子规(6)

-第七节

--弟子规(7)

-第八节

--弟子规(8)

-第九节

--弟子规(9)

-第十四讲 弟子规--课后作业

-第一节

--丧祭礼(1)

-第二节

--丧祭礼(2)

-第三节

--丧祭礼(3)

-第四节

--丧祭礼(4)

-第五节

--丧祭礼(5)

-第六节

--丧祭礼(6)

-第七节

--丧祭礼(7)

-第八节

--丧祭礼(8)

-第九节

--丧祭礼(9)

-第十五讲 丧祭礼--课后作业

-第一节

--祭礼(1)

-第二节

--祭礼(2)

-第三节

--祭礼(3)

-第四节

--祭礼(4)

-第五节

--祭礼(5)

-第六节

--祭礼(6)

-第七节

--祭礼(7)

-第十六讲 祭礼--课后作业

-第一节

--聘礼(1)

-第二节

--聘礼(2)

-第三节

--聘礼(3)

-第四节

--聘礼(4)

-第五节

--聘礼(5)

-第六节

--聘礼(6)

-第七节

--聘礼(7)

-第八节

--聘礼(8)

-第十七讲 聘礼--课后作业

-第一节

--家训(1)

-第二节

--家训(2)

-第三节

--家训(3)

-第四节

--家训(4)

-第五节

--家训(5)

-第六节

--家训(6)

-第十八讲 家训--课后作业

-第一节

--士相见礼(1)

-第二节

--士相见礼(2)

-第三节

--士相见礼(3)

-第四节

--士相见礼(4)

-第五节

--士相见礼(5)

-第六节

--士相见礼(6)

-第十九讲 士相见礼--课后作业

-第一节

--儒行(1)

-第二节

--儒行(2)

-第三节

--儒行(3)

-第四节

--儒行(4)

-第五节

--儒行(5)

-第六节

--儒行(6)

-第七节

--儒行(7)

-第八节

--儒行(8)

-第二十讲 儒行--课后作业

1949年生于江苏无锡,历史学博士,现为清华大学历史系教授、博导,中国经学研究中心主任,长年从事中国古代史与学术思想史的教学与研究,兼任国际儒学联合会理事,炎黄文化研究会理事,中国社科院古代文明研究中心专家委员会委员,北京师范大学人文宗教高等研究院学术研究部主任,中国人民大学国学院兼职教授,京都大学、香港城市大学、台湾中正大学等校客座教授,法国人文之家、台湾中央研究院文哲研究所访问学者。著有《周礼主体思想与成书年代研究》《中国礼学在古代朝鲜的播迁》《中华传统礼仪概要》《文物精品与文化中国十五讲》《三礼研究入门》等,点校《周礼注疏》《仪礼注疏》《礼经释例》《观堂集林》等,发表论文百余篇。在清华主讲的“文物精品与文化中国”与“中国古代礼仪文明”课,均被评为“国家级精品课程”;曾获国家级教学成果二等奖、宝钢优秀教师奖、北京高校教学名师奖、清华大学首届“十佳教师”等奖项。